Исследователи современного фольклора Александра Архипова и Анна Кирзюк сравнивают феномен современного преследования за «народное слово» с реалиями советской эпохи.

За последние два года произошло несколько событий, после которых (при всех их кажущейся незначимости) появился юридический повод говорить о возврате советских репрессивных практик по отношению к высказанному «народному слову». Но есть ли у нас действительные основания для этого?

В марте 2014 года активист РПР-ПАРНАС Дмитрий Семенов разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «графическое изображение мужчины с лицом Председателя Правительства РФ Медведева Д.А. в папахе на фоне зеленого флага с арабской вязью и текстом на русском языке „Смерть русской гадине“», за что его признали виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности и назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Тогда же Семенов был амнистирован и освобожден от штрафа. Отмена штрафа не отменяет свершившегося факта уголовного преследования за репост демотиватора — весьма популярного жанра «сетевого фольклора».

Это дело вызвало бурную реакцию и привело к возникновению демотиваторов на тему преследования за демотиваторы.

В декабре 2014 года татарский активист Рафис Кашапов опубликовал у себя на страничке в соцсети «ВКонтакте» несколько текстов, в том числе «Вчера — Гитлер и Данциг, сегодня — Путин и Донецк!», сопровождаемый демотиватором, где под портретами Путина и Гитлера приводятся их высказывания про Донецк и Данциг соответственно. В результате Кашапов был обвинен в «возбуждении ненависти или вражды» и в публичных призывах к сепаратизму и приговорен к трем годам лишения свободы.

В июле 2015 года в Краснодаре активистку движения «Левый фронт» Юлию Усач привлекли к административной ответственности за «пропаганду нацистской символики». Так же, как и в случае Дмитрия Семенова, поводом для преследования стали сатирические демотиваторы (в этот раз — с использованием свастики), размещенные в сети «ВКонтакте». Причиной же была, как утверждает краснодарская активистка, ее оппозиционная деятельность. В августе новосибирский активист партии РПР-ПАРНАС Александр Максимов был оштрафован за размещение на своей странице рисунка с двумя держащимися за руки человечками, на одном из которых изображена свастика, а на другом — серп и молот.

Во всех этих случаях объектами преследований становились политические активисты. Символ или игра слов оказывались «опасными» (пропагандирующими нацизм и «разжигающими ненависть»), если был нужен легитимный повод для преследований. Но чем дальше в лес — тем больше дров. В 2014 году Екатерина Вологженинова, продавщица из Екатеринбурга, никогда не занимавшаяся никакой политической деятельностью, разместила на своей страничке несколько картинок и стихов, на которые обратили внимание сотрудники регионального управления ФСБ. В числе прочих признанных «экстремистскими» текстов была карикатура, на которой «человек, похожий на президента Путина, склонился с ножом над картой Донбасса», и демотиватор «Пограничная служба Украины уведомляет, что в связи с отсутствием мест в моргах и недостатком рефрижераторов въезд граждан РФ на территорию Украины временно ограничен».

В войну с сетевым фольклором вступили службы, следящие за оборотом наркотиков. В июле 2015 года ФСКН Карелии привлекла к административной ответственности чиновника из мэрии Петрозаводска за публикацию в профиле социальной сети фольклорного стихотворного текста — по обвинению в пропаганде наркотиков.

Мы цитировать стихотворение не будем (чтобы не разделить судьбы обвиняемого), скажем лишь, что в интернете такие стишки с нарушением ожидания рифмы называются «пирожками» — это жанр «сетевого фольклора» Рунета, переживший пик популярности еще в начале 2000-х годов. Последние четыре года «пирожок» про амфетамин гуляет в Рунете из поста в пост, иногда — на так называемых «аткрытках», функция которых — конечно, рассмешить, а вовсе не пропагандировать наркотики.

Петрозаводский чиновник, по его словам, сделал репост стишка «ради шутки». Однако на суде была проведена лингвистическая экспертиза, которая заключила, что фраза из стихотворения является «близкой к рекламному слогану», а упоминание запрещенного вещества можно считать пропагандой употребления наркотика среди молодежи. После этого чиновник был приговорен к административному штрафу в размере четырех тысяч рублей.

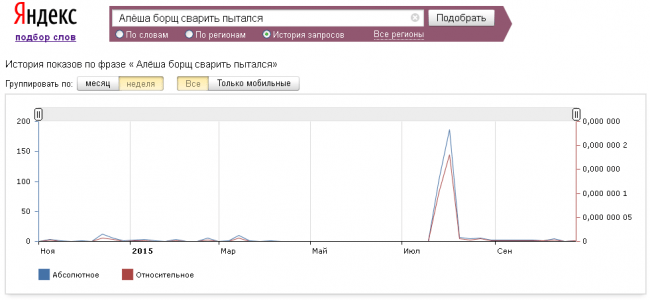

Парадоксальным образом интерес интернет-аудитории к этому маргинальному тексту возник именно после заведения дела за его распространение. «Пирожок» впервые зафиксирован в 2012 году, но до и после июля 2015 года его искали в Яндексе единицы, тогда как во время суда над петрозаводским чиновником им заинтересовались сотни человек.

Такого типа «преследования за фольклор» закономерно вызывают настойчивые ассоциации с советской репрессивной политикой, которые, в свою очередь, хорошо вписываются в общие рассуждения о современной политической ситуации. Но имеют ли эти две системы реальные точки соприкосновения? И насколько сама советская система была устойчива в своей оценке фольклора?

Печально известная статья УК 58–10 — о «контрреволюционной агитации и пропаганде» (позже — «антисоветской») — появилась в середине 1920-х годов. Именно она стала основанием для преследования «в случае систематического распространения слухов, сплетен, анекдотов». Первые массовые аресты за анекдоты начались в 1929 году — за «контрреволюционную пропаганду в виде троцкистских анекдотов» и чуть погодя, во время коллективизации, — аресты за анекдоты, «порочащие колхозный строй». 13 мая того же года историк Иван Шитц записал в своем дневнике популярный в Москве слух: «ГПУ будто бы циркулярно распорядилось преследовать анекдоты, задевающие советскую власть»[1].

Начиная с 1934 года статья 58–10 («антисоветская пропаганда и агитация») применялась очень широко, а тех, кто по ней садился, часто называли «анекдотчиками». В досудебной практике НКВД акцент делался именно на распространении анекдотов, слухов и песен (речь об их сочинении не заходила), что, конечно, было связано с формулировкой статьи («за распространение…»). Поэтому принуждение к пересказу анекдотов «утяжеляло приговор». Так, в Томске в 1935 году во время очередной чистки троцкистов была арестована компания военных, рассказывавших друг другу политические анекдоты. Некий А. П. Фурман пострадал больше остальных, поскольку он, «пользуясь тем, что являлся политработником, понуждал пересказывать Дунаева и Глазкова слышанные ими аналогично рассказанным им, т. е. Фурманом, контреволюционные анекдоты».

Для 1930-40-х годов основным составом преступления было распространение фольклорных текстов и реже — хранение записей, их содержащих.

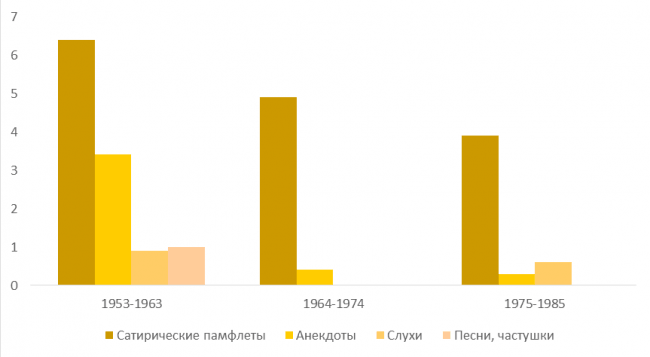

Однако в начале 1960-х годов стратегия советских карательных органов меняется: устные жанры, составлявшие значительную часть репрессированной крамолы в период с 1953 по 1963 год, практически исчезают из поля зрения власти. Она почти перестает интересоваться слухами, песнями и анекдотами. На первый план выходит что-то вроде политического народного памфлета («У Лукоморья дуб срубили, златую цепь в Торгсин снесли…»), близкого к наивной литературе. Такую «антихрущевскую пропаганду» в середине 1960-х часто находили в местах скопления народа, например, в туалетах или на остановках: «А Никита, словно птица, стал летать по заграницам…». Такие тексты распространялись письменно, а не устно, и именно они, вместе с другой письменной крамолой — политическим Самиздатом и наивной религиозной литературой, — в 1970-80-е навлекали репрессии на своих авторов и распространителей.

Стихия устной «антисоветчины» как будто вообще перестает быть предметом забот «соответствующих органов» или, по крайней мере, контролируется гораздо меньше. В период застоя сам по себе пересказ идеологически сомнительного фольклорного текста никогда не становился причиной ареста. Скорее он воспринимался властью как удобный повод к уголовному преследованию тех, кто занимался активной, как бы мы сейчас сказали, «оппозиционной деятельностью». Одно из дел эпохи «развитого социализма», где обвиняемому инкриминировались фиксация и рассказывание анекдотов, — это дело ленинградки Ирины Цурковой 1983 года. Действительной причиной ареста была связь Цурковой с Фондом помощи политзаключенным. Из-за некоторой проблематичности публичного проговаривания темы Фонда сторона обвинения воспользовалась удачно подвернувшейся тетрадкой с анекдотами (обратим внимание, что речь здесь идет именно о письменной фиксации анекдотов).

Зато в позднесоветский период внимание власти все чаще привлекает не устное, а визуальное «творчество масс», а именно, националистические рисунки и карикатуры на вождей. Если с 1953 по 1963 год процент арестованных по такому обвинению был весьма незначителен, то в период с 1964 по 1974-й количество арестованных за карикатуры выросло в два раза, а за изображения нацистских и националистических символов — почти в 4 раза. Даже в «вегетарианские» времена, с 1975 по 1985 год, количество обвинений такого рода было больше, чем в 1953 году. Типичным делом такого рода было, например, дело П. Старчика, который «в 1970—1972 гг. распространял листовки с призывами к борьбе против КПСС и с рисунком, изображающим пятиконечную звезду, соединенную знаком равенства с фашистской свастикой»[3].

А теперь посмотрим на дела некоторых нынешних активистов, где поводом к судебному разбирательству стали изображения свастики (дела Юлии Усач и Александра Максимова) и сравнение Гитлера с Путиным (дело Рафиса Кашапова). Предельно символически опасный статус свастики и вообще любых предметов/персонажей, имеющих отношение к нацизму, легко объясним. И в советской, и в современной политической топике «фашизм» располагается в локусе абсолютного зла (только в последнее время он стал делить это пространство с ИГИЛ, запрещенным на территории РФ). Поэтому и в советское время, и в 2015 году преследуется изображение свастики или Гитлера рядом с правителем.

Однако для носителей (анти)советского фольклора система политических значений была ясна, а логика символьных репрессий — предсказуема. Когда советские люди отправляли в редакции газет и правительственные органы «письма, в которых отождествляли гитлеровскую фашистскую партию с КПСС» или рисовали на листовках «пятиконечную звезду, соединенную знаком равенства с фашистской свастикой», они прекрасно отдавали себе отчет в крамольности своих действий. Советский человек знал, где начинается политическая крамола, и мог использовать это знание в своих целях. Уголовники, чтобы сменить зону (например, с целью бегства от карточных долгов) называли советскую власть «фашистской» или делали соответствующую татуировку, имитируя «образцовое» антисоветское высказывание, и добивались таким образом переквалификации своего уголовного дела на политическое.

Сегодня интернет-пользователь понимает, что некоторый знак может попасть под статью административного или уголовного кодекса. Но он не уверен в том, какой именно контекст употребления может сделать знак «опасным», потому что политика символьных репрессий в 2015 году непредсказуема, что провоцирует некоторых пользователей на печальные эксперименты. На днях петрозаводский журналист Вадим Штепа разместил на своей странице в Facebook изображение вологодской скатерти XIX века с символом солнца, напоминающим свастику, и фотографию чернокожего мальчика с похожим символом. По словам Штепы, все это было сделано им «в ироничном ключе». Публикация однако привлекла внимание сотрудников центра «Э». В суде Штепа был признан виновным в публикации постов с «нацистской символикой» и посажен под арест на одни сутки за публичное демонстрирование нацистской символики.

Сейчас власть не всегда расставляет «красные флажки», и неочевидность их расположения становится предметом шуток. Пост карельского журналиста, снабженный ироническим замечанием «Наверное, меня за это посадят», был направлен именно на выяснение границ «символического преступления» (месяцем ранее Штепа уже был оштрафован за фотографию финского танка времен войны со свастикой).

Как же происходит выяснение «виновности» фольклора? Интерпретация «арестованного» текста (т. е. является ли анекдот «клеветническим», а демотиватор/пирожок — экстремистским) в современной ситуации осуществляется отчасти усилиями внешних экспертов, отчасти — благодаря высказываниям «возмущенной общественности». Например, на суде по делу Вологжениновой свидетель обвинения, сотрудник Роскомнадзора В. Солодкий, сказал, что испытал при просмотре страницы обвиняемой «чувства оплеванного человека, гражданина Российской Федерации».

Однако в советское время экспертами, которые извлекали антисоветское содержание из «арестованных» анекдотов, были только сами следователи. Это привело к возникновению целого пласта фольклорных текстов: «Судья и прокурор выбегают в коридор из зала суда, громко хохоча. — Что случилось? — спрашивает их милиционер. — Мы такой анекдот смешной услышали, такой анекдот! — Расскажите! — Не можем, только что за него 10 лет дали».

Но главное отличие советских случаев от их современных аналогов заключается в разном понимании «авторства» фольклорного текста. С этим связаны и разные представления о роли распространителя (т. е. того, кто делает репост демотиватора или рассказывает анекдот). На суде по делу Дмитрия Семенова защита настаивала на том, что активист не был автором демотиватора, а только сделал репост. Адвокат Екатерины Вологжениновой приводил аналогичные аргументы: «Моя подзащитная не является автором материалов, которые она просто репостила. Если они экстремистские, почему следователи не работают над тем, чтобы установить их авторов и привлечь к ответственности?» То есть, с точки зрения интернет-пользователя, размещение текста (репост) на своей странице — это всего лишь его передача. Осужден может быть автор сомнительного текста, а не тот, кто его распространяет. Вопрос, возникающий в таких случаях у «распространителя», можно сформулировать так: я разместил на своей странице текст, потому что счел его забавным. До меня его размещали тысячи людей, в чем моя вина? Тем не менее, современная судебная практика, судя по этим прецедентам, считает публикацию такого рода текстов пропагандой, исходящей напрямую от того, кто размещает их на своей личной странице. Для советской карательной практики вопрос, придумал ли подсудимый текст сам, не был важным (важным был факт распространения крамолы). Да и обвиняемый не пытался оправдаться тем, что авторство текста принадлежит не ему. В сталинские времена, желая смягчить свою участь, он мог заявить: «Я все это говорил без всяких целей и не понимал, что это антисоветская агитация»[4].

Итак, точное знание советских людей о составе крамолы и механизмах следующих за ней репрессий иногда соответствует, а иногда противоположно современной ситуации, специфика которой заключается в неясности границ преступления и наказания. Стоит лишь надеяться, что их выяснение не станет актуальным занятием для всех носителей современного фольклора.

Материал подготовлен с участием портала «Уроки истории».

[1] Шитц И. И. Дневник «Великого перелома» (март 1928 — август 1931). Paris: YMCA-press, 1991.

[2] 58–10: Надзорные производства прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Аннотированный каталог. Март 1953 — 1991. М., 1999. Сост. О. В. Эдельман.

[3] 58/10. Надзорные производства прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде: аннотированный каталог. М., 1999.

[4] Из материалов надзорного производства 1955 г. http://corporatelie.livejournal.com/9934.html