Анна Ходырева — художница, основательница детской студии свободного образования и мама активистки Юлии Цветковой. Юлию обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков в паблике «Монологи вагины», ей грозит до шести лет колонии. ОВД-Инфо публикует расширенную версию интервью, которое мы брали у Анны Ходыревой для выпуска подкаста «Есть вопрос» о родителях политзаключенных.

Когда вы поняли, что давление, которое оказывают на вашу дочь и на ваше театральное объединение…

Мы называли себя активистский театр-балаган «Мерак». И как только появилось слово «активистский», тут же наши знакомые и друзья сказали: «Убирайте это слово, оно вас погубит». И это слово нас погубило.

А когда вы поняли, что давление, которое на вас оказывают, это уже серьезное что-то? Это не просто друзья сказали: «Ой, активисты». Потому что активизм обычно отпугивает людей, и они не хотят с ним связываться, но это обычная реакция. Когда вы поняли, что тут уже что-то серьезное начинается?

Поняли мы, что все серьезно, когда в дело вошел капитан Тычинский. Первый раз он пришел на работу. Срывал Юле урок, задавал вопрос за вопросом, был очень какой-то непонятливый.

Он капитан полиции?

Капитан отдела экстремизма и терроризма. Он ее [Юлию Цветкову] почти час там [на работе] мурыжил и вручил повестку. В тот момент еще про адвоката речи не было. Мы думали: «Ну, если существуют вопросы, мы ничего плохого не делаем. А раз мы ничего не делаем, то можем нормально говорить с людьми, объяснять, что происходит». И дальше он четыре часа ее допрашивал. Вот тогда я поняла, что все серьезно.

Константин Тычинский на круглом столе «Противодействие и профилактика молодёжному экстремизму в Хабаровском крае» / Фото: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет

Он задавал ей какие-то дичайшие вопросы. Например, за два года до этих событий у нас был мастер-класс, мы рисовали в кабинете на огромных листах себя, каждый себя. Называлась тема «Я большая». Юля придумала эту историю, потому что очень многие люди очень боятся рисовать на больших листах. Нам кажется, что мы недостойны большой бумаги. И вот одна девочка, на тот момент ей было лет 12, нарисовала себя как палочного человечка на фоне радуги. В общем, ни у кого не вызвало вопросов, и мы про эту историю забыли.Капитан Тычинский показывает серый скриншот этой вот картинки. Юля лихорадочно вспоминает — а что там-то? А там такой черный палочный человечек, то есть голова кругленькая, ручки-ножки и полосочки разного серого цвета. И вот за эту картинку, например, очень долго он прессовал.

Фотография, которую показывал капитан Тычинский, когда допрашивал Юлию Цветкову / Фото: архив «Спартанской студии»

Что вы почувствовали тогда?

Страх. Например, мы рисуем, и мне Маша говорит, а ей шесть лет, и она говорит: «А можно я нарисую радугу, я ее люблю?». А мне внутри плохо, холодно, и я говорю: «Да, Маша, рисуй», а сама все время думаю про капитана Тычинского.

Мне было страшно выкладывать фотографии. Мы очень открыто жили, если вы залезете во «ВКонтакт», то вы увидите тысячи фотографий. Все уроки снимались, каждый урок. Все конфликтные истории, если они происходили, они обсуждались с родителями, они переговаривались. Я знаю всех родителей не просто лично — я знаю, как зовут их кошку, где у них стоит сервант, чем болеет бабушка.

Я прошла момент внутренней цензуры. Я пыталась себя цензурировать, я просила Юлю убрать любые радужные изображения из театра. Я прошла момент «В чем Юля виновата, почему нас прессуют? Может быть вообще не надо было ничего делать, зачем она залезла в активизм?» А дальше — «Что мы сделали такого? Почему к нам привязались?»

Но, к счастью, это длилось недолго. В какой-то момент я поняла, что я сошла с ума и так нельзя. Мне дальше стало не страшно, мне стало противно. Мне стало неловко.

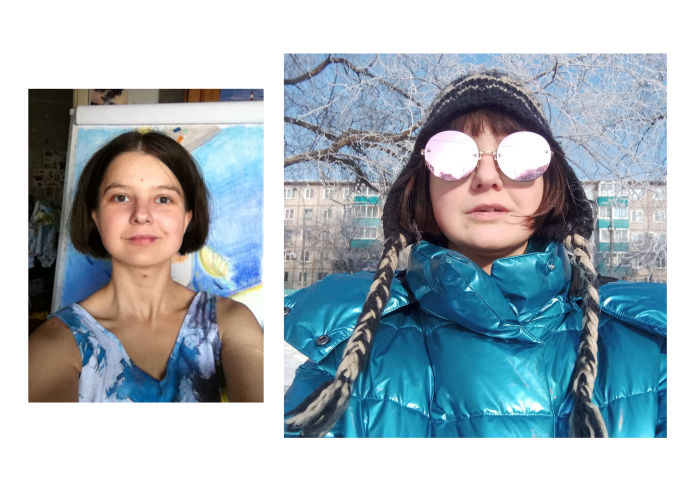

Анна Ходырева / Фото: Архив Юлии Цветковой

В театре есть дети по 5-6 лет, я хочу посмотреть хоть на одного взрослого, который будет поднимать тему геев и лесбиянок. Они же придут к маме и дальше расскажут: «Анна Леонидовна и Юля нам рассказали про то-то!» А дальше родители зададут нам вопрос: «Ребят, вы не сошли с ума?».

К спектаклю это вообще не имело никакого отношения. У нас дети рассказывали про себя, как в детском саду девочек дергают за косичку, как в школе говорят: «Ну он же мальчик, позволь ему списать».

Вы про спектакль «Розовые и голубые»?

Да. Там были невинные детские слюни и сопли. Не было ни одной острой темы. Дети, по сути, ставили спектакль про себя. Они рассказывали, как им сложно живется. У нас были очень нежные мальчики, которым всю жизнь говорили: «Длинные волосы — плохо, плакать — плохо», и вот они прям страдали из-за этого. Им тяжело было принять, что они не совсем маскулинные. И у нас были очень сильные девочки, которые, там, золотые медалистки, конкурсы, олимпиады, вот прям супер-девочки. А им все говорили: «Ты должна быть слабой, пусть мальчик носит твой портфель». А они ни разу не слабые, портфель у них никто не носит, и вот такой дисбаланс был. Невинные, очень яркие, очень классные дети. Они настолько были неиспорченные до всей этой истории, насколько только можно.

Рисунок Юлии Цветковой

А как родители детей, которые у вас занимались, реагировали на то, что сейчас происходит вокруг вас?

Вы знаете, люди понимают, что мы не виноваты ни в чем. И даже те люди, которым было очень тяжело во всей этой истории. Которые, ну, на нас были обижены. Ну как мне поначалу казалось, что если бы Юля здесь не стояла и там не моргала, то все бы было по-другому. Но вы знаете, сейчас мы нормально общаемся, у них нет обиды. Мы общаемся тайно, если честно, потому что я боюсь, что если мы будем это делать публично и активно, то мы опять потащим детей в полицию.

Театр мы закрыли. Полицейские не понимают, что они травмируют человеческие души, и лучше закрыть историю, чем подвергать детей опасности.

Что вы делали после того, как Юлю задержали на вокзале, когда она возвращалась с фестиваля «Ребра Евы»? Ее, я так понимаю, впервые тогда задержали?

Она выходит из поезда, я ее вижу, у меня счастье, мы обнимаемся, и вдруг перед моим лицом две корки с двух сторон, я даже не успела прочитать. Такие богатыри русские, поджарые, подтянутые, достаточно корректные: «Вы пройдете с нами». Юля увидела, что я пытаюсь с ними на повышенном тоне говорить. И она сказала: «Все нормально, я пойду с ними». Я хотела забрать чемодан, она не была дома почти месяц. Они сказали: «Нет, чемодан поедет с нами». Я проводила ее до машины, и ее увезли.

И я как в пустоте. У меня картина мира провисла. Я должна была ее забрать домой, кормить, разговаривать, потом, скорее всего, она бы уснула, а я бы пошла на работу. А тут я не понимаю, чего мне делать.

Я стала звонить адвокату, и он был недоступен. Я шла домой и всю дорогу звонила, звонила, звонила — он недоступен. И дальше я просто сидела в пустоте, такая тишина дома, я пыталась что-то придумать. Мне даже не было страшно, я не понимала… Ты завис, вакуум. Ни вперед, ни назад. Потом позвонила она, и я услышала, что она напряженная очень. Она сказала, что это уголовное дело. Она сказала, что они сейчас ко мне приедут. Она сказала, что все очень сложно. Это было уже часов через шесть после того, как ее задержали.

Потом обыск начался?

Они пришли днем, были прям неприятные. Знаете, иногда с кошками так разговаривают: «Безмозглое животное, куда ты прешься, зачем ты корм разбрасываешь?» Вот они со мной так говорили. Мне зачитали бумажку про обыск. Единственное, что я запомнила — что моя дочь лесбиянка, и поэтому у нас обыск.

Меня стали расспрашивать, кто я такая, почему я с ней живу. Мне было очень смешно. Я говорю: «Вообще мама». Они: «Почему у вас фамилии разные?» Я говорю: «Папа так захотел, ну я не знаю, какая вам разница, почему у нас разные фамилии?» В доме они ходили в обуви, это было отвратительно. Наступали на кошкины игрушки, вели себя по-хамски. Многие говорят мне, что так и бывает, но я не знаю, я живу в нормальном мире, где люди нормально разговаривают, поэтому я к этому не была готова.

Вы поддерживаете Юлю в ее взглядах?

Конечно. Абсолютно. Не может быть иначе. У Юли нет крамольных взглядов. Мне кажется, что все люди — люди. Даже если они плохие. Я не понимаю, как можно судить хоть кого-то за то, что он не такой, как другие. Тогда мы превратимся в уродов.

Знаете, проекты Юли «Монологи вагины» и «Женщина не кукла» — важнейшие проекты. Я сама научилась на них очень многому. Я очень долго не принимала себя. Смотря на Юлины картинки, я научилась принятию себя. Теперь я люблю себя в любом виде, в любой одежде, с любыми волосами. Мне сложно было поначалу смотреть ее паблик «Монологи вагины». Не то чтобы прямо сложно, но вот, знаете, как будто подглядываешь. И я стала думать, почему я смотрю на свой палец и не говорю ой-ой? Почему я смотрю на свою пятку и не говорю ой-ой? Почему я смотрю на свою вагину и должна говорить ой-ой? Только потому, что я ее не видела? Ну посмотри на свою вагину, зеркало возьми, нагнись. Это часть моего тела, я ей горжусь, я ее люблю, и, в общем, я не вижу в этом ничего плохого. Я счастлива, что сейчас все поднимают эту тему.

Как сказала моя подруга, все русские женщины — феминистки, даже если они об этом не знают. Я вижу семьи, где ребенок у мамы, ребенок у папы, они сходятся и у них общая семья. Иногда там появляется третий, четвертый, и они все дружно ходят ко мне. У меня есть дети, у которых мама умерла. Есть дети, у которых мама ушла в другую семью и не общается. У меня есть дети, у которых двое отцов, и они так и говорят — папа Игорь, папа Макс, папа Вася, папа Коля — неважно. Когда они говорят: «Я сегодня иду к папе», я задаю вопрос: «К какому?» Они говорят, что идут к тому, который спортсмен, и они пойдут в поход. А второй папа историк, и он рассказывает интересные истории. А что плохо-то, скажите мне?

Я тоже не считаю, что это плохо. Разные бывают родители. Я хотела узнать, как у вас.

У нас мир, дружба, жвачка. Мы прошли все стадии скандалов и ругачек до двенадцати [Юлиных лет].

Анна Ходырева с дочерью Юлией / Архив Юлии Цветковой

Я помню, как 12-летняя Юля писала музыку для показа мод. Она решила взять Rammstein, нарезать кусками, взять классическую музыку и ее нарезать кусками, а дальше все это замиксовать. Моя взрослая режиссерская голова сказала, что это дичь какая-то. Я отстаивала это с пеной у рта, а она очень логично мне все объяснила и меня убедила.

Дальше мы пришли к парню, который монтировал все это, и говорим ему: «Саш, давай». А он говорит: «Я не буду это делать, это бред и дичь». Я говорю: «Саш, пожалуйста, ты сделаешь просто так, из любви к нам, а дальше скажешь — если фу, то мы так делать не будем». Он согласился. Ночь, мы собираемся у него в кабинете, сидим слушаем эту миксованную музыку. На четвертом треке он стал улыбаться, на восьмом он сказал: «Все, я беру свои слова обратно. Молодец!» Тогда я поняла, что Юля умнее меня по многим вопросам.

В какой-то степени я доверяю ей, наверное, так же, как она мне. Мы до сих пор ругаемся, естественно, всегда. Но мы ругаемся технически, то есть выясняем отношения, взгляды. Мы обсуждаем что-то. Мы смотрим всегда в одну сторону и решаем все вопросы коллегиально. Я могу подписаться под любым ее действием. Думаю, что и в обратную сторону тоже.

Почему на Юлю стали давить?

Честно, меня саму очень волнует этот вопрос. Если я когда-нибудь узнаю, я буду очень рада. Потому что пока это не закрытое дело для меня.

Возможно, потому что Юля вернулась, пожив за границей долгий период, она проехала полмира. И мы, не имея телевизора, не знали, что многие вещи, например, тема «голубых и розовых», запрещены. Мы не понимали, что уже что-то поменялось. Юля хотела пойти в политику. Провела лекцию про ГУЛАГ.

Юлия Цветкова / Фото из соцсетей Юлии Цветковой

Еще Дальний Восток — полигон для испытаний. Возможно, решили — а давайте попробуем взять активистов и порнографию, это же золотая жила. Очень многие активисты, особенно феминистки, выкладывают что-то связанное с бодипозитивом. Легко сказать, что это порнография.

Возможно, вы слишком яркие для такого города.

Может быть. Мы жили очень интересно. У нас всегда было миллион мероприятий, много приключений, много интересных историй. Юлю всегда в городе материли, всегда смотрели на нее дикими глазами, всегда обращали внимание. Даже то, что мы ходим с рюкзаками, обсуждалось. Но не трогали. Видимо, это время ушло. Видимо, решили, что в сером городе все должны быть одинаковыми, и поэтому стали ровнять.

А вас поддерживает то, что так много людей выступает сейчас в вашу защиту, какие-то акции в интернете и в оффлайне проводят?

Меня? Очень. Знаете, мне всю жизнь снится один страшный сон. Такой крайний север, снег, я одна. Я стою на этом снегу, я вижу улетающий вертолет и понимаю, что меня забыли. Ну то есть всех забрали, а я осталась, и я теперь буду вот на этом крайнем севере. Ветер, поземка, вот эти сугробы синие — и вертолет улетает. Так вот, ощущение в Комсомольске часто бывает таким: ты один, и ты против всех.

Метель / Рисунок Юлии Цветковой

Я дико счастлива, но я понимаю, что пока мы все говорим с пустотой. Я даже не знаю, видят ли местные полицаи, что происходит. На уголовное дело, пока что, это, к сожалению, не влияет. Я надеюсь, что шум скажет полиции: ребята, давайте оставим Юлю в покое. И это дело просто закроют и не будут устраивать судилище.

А как вообще ваша жизнь изменилась после того, как началось преследование?

Жестче все стало. Жизнь разделилась. У меня есть жизнь на работе — это моя счастливая часть жизни. А есть жесткая часть жизни. Я учусь разговаривать с журналистами, учусь иногда не спать по ночам, учусь отправлять сигналы SOS, когда мне нужна помощь. Я стала мудрее, более технически подкованной. Я теперь очень многое понимаю. У меня был телефон-печенька, я никогда не пользовалась телеграмом, фейсбуком, это было что-то страшное.

А внутренне вы как-то поменялись после всего этого?

Да. Я хочу уехать из страны, я ее не воспринимаю больше, как мою страну. Я выросла в городе Вятка. Это дымковская игрушка, это капокорень, это часы из дерева, это русский купеческий город. Когда я попала в Комсомольск, я внесла в свою студию кусочек Вятки. Я работаю с дымкой, я показывала детям, как жили славяне, рассказывала про русских князей. Юля делала целую программу про семью Романовых. И эта история сказала мне: все, уезжай, это не твоя страна. Я не просто хочу уехать из Комсомольска — это я сделаю, сто процентов. При любом развитии событий я уеду из этого города.

То есть когда это все закончится, вы уедете?

Если Юлю посадят, я уеду туда, где она будет сидеть. Если Юле дадут условный срок, я уеду туда, где она будет отбывать условный срок. А если Юлю освободят, я уеду с ней туда, куда поедет она. Я не знаю, что будет, но я не останусь в этом городе.

А что вас сейчас больше всего поддерживает?

Меня — Юля. Позавчера у меня был упадок сил, она обо мне заботилась, наливала чай, окружала меня приятными вещами, показала мне удивительной красоты фильм. Меня поддерживают Юлины друзья, активисты, «Мемориал», Amnesty International, МКЦ. Я прямо чувствую, что я окружена очень хорошими людьми. Меня поддерживает искусство по-прежнему, я все время делаю для себя что-то такое творческое. Я смотрю Хакамаду, она меня очень вдохновляет. Наверное, одна из любимейших женщин в России у меня.

Я понимаю, что ситуация конечна. Знаете, у меня нашли межпозвоночную грыжу, одиннадцать миллиметров, и мне грозила очень серьезная операция с обездвиживанием на год. Я позвонила Юле — и она мне сказала: нормально все будет, прорвемся. И, вы знаете, я прорвалась. Я поняла, что все конечно. Эта история закончится: не сегодня — завтра, не завтра — послезавтра, не послезавтра — через месяц, через два. Она конечна, я это знаю. Во время ареста ты не можешь жить так, как ты жил до него. Ты должен жить так, как ты живешь при аресте. Ты должен найти способ, как жить так, чтоб не убить себя, как себя сохранить, как поддержать форму, и так далее. И мы это пройдем, мы научимся новому, мы будем жить по-новому. Это очень крутой опыт.